Demandez à dix auteurs/teuses/trices ce qu’est pour eux/elles qu’être écrivain, comment ils/elles travaillent, quelles sont leurs inspirations, et vous obtiendrez dix réponses différentes. Bien sûr, de grandes lignes et de grandes familles se dégageront, mais chacun a son approche du job, et il n’y en pas une meilleure ou pire qu’une autre. Fort de ce constat qui enfonce les portes ouvertes avec une délicatesse de bourrin, je me suis encore posé la question ce week-end, en nous observant toutes et tous, au très bon Festival sans Nom de Mulhouse : au fond, écrire, est-ce que, justement, c’est un job ? Et pourquoi est-ce que je m’évertue, nom de foutre, à regarder la paille dans l’œil de mon voisin, au lieu de gérer la poutre qui me sert d’excroissance ? Ou autrement formulé, à quoi bon écrire cet article dans lequel chacun va penser se reconnaître, croire que je le brocarde avec talent et méchanceté, alors qu’en fait, le seul que je rhabille pour l’hiver, c’est encore moi-même ?

En réalité, c’est parce que c’est avec beaucoup d’interrogations que je repars de zéro l’année prochaine, en abandonnant le roman policier pour me frotter à de nouveaux genres littéraires, et à quarante-trois ans bien tassés, à lire vos statuts à tous, mes sœurs et mes frères de plume, le doute m’habite : et si je ne devenais jamais un écrivain ?

(Question purement rhétorique, je sais bien que j’écris, c’est juste pour faire une transition avec l’inventaire qui suit.)

Peut-on être écrivain quand, comme moi, on n’a pas contracté les habitudes suivantes ?

– Mes personnages ne me hantent jamais la nuit, ne me poursuivent pas quand j’ai fini d’écrire, ne frappent pas à la porte de mon imagination quand mon manuscrit est terminé. Non, quand j’éteins l’ordinateur, ils restent bien sagement dans mon disque dur, et ne se manifestent que lorsque c’est l’heure de s’y remettre. J’ai déjà assez des moustiques et de mes enfants pour m’empêcher de dormir, alors chacun à sa place. Je ne pense jamais à mes personnages en dehors des horaires d’ouverture des bureaux.

– Écrire n’est pas une drogue. Encore moins un besoin impérieux qui me cueille à l’âme et m’oblige à me précipiter sur la première feuille qui se présente, pire qu’un dysentérique un lendemain d’huîtres. Non, écrire est une partie de mon métier, un choix que j’ai fait il y a quelques années, et qui m’offre bien des avantages. Mais je sais qu’en fonction des circonstances ou des opportunités, je pourrai arrêter cette activité du jour au lendemain, sans manque ni regret.

– La page blanche ? Qu’est-ce que c’est, la page blanche ? Je ne crois ni au génie ni à l’inspiration. Je ne crois qu’au travail, à la régularité, et à l’absence de distractions comme seules vertus.

– Je ne sais pas écrire ailleurs que dans mon bureau, et j’admire ceux et celles qui écrivent dans le train, au café, à l’hôtel ou dans les aéroports (je le sais, je vois les photos sur Instagram, entre deux publications dédiées à mon propre génie…). Moi, je sais pas faire. Je suis un laborieux, qui a besoin de ses repères et du silence le plus complet pour pondre un début de phrase. À la limite, corriger, oui, j’y arrive. Mais créer, non. Sinon, je vous ai dit que ma fille était autiste ? Je comprends mieux certaines choses…

– Mes textes sont toujours rendus en temps et en heure. Je ne connais pas les nuits blanches et les affres du rush de la dernière ligne droite. Habitude contractée de mon ancienne vie de fonctionnaire, ou déformation professionnelle du correcteur qui sait que la chaîne du livre est composée de différents rouages interdépendants ? Toujours est-il que lorsqu’une éditrice me demande : « Pensez-vous pouvoir me rendre votre texte l’année prochaine ? », je lui réponds invariablement « Oui, à quelle heure ? ». Et je m’y tiens.

– Sur les salons, je me sens souvent comme un cul dans un champ de bites. Les effusions, les câlins, les accolades, sont pour les auteurs qui m’entourent, pas pour moi. Quand on me demande un selfie, si j’accepte bien volontiers, je garde toujours les bras le long du corps, je ne pose jamais la main sur l’épaule de la lectrice, je suis un type réservé, celui auquel on n’apporte presque jamais de chocolats. De toute façon, j’aime pas le chocolat, je préfère le saucisson. Sinon, je ne fais pas de cœur avec les doigts, et alors que les copains/pines vont s’arsouiller jusqu’à pas d’heure dans les rades locaux, je regagne le plus souvent ma chambre à 23 heures au plus tard. Et je suis toujours le premier le lendemain matin à l’ouverture du petit déjeuner. Bonjour tristesse. Si ça se trouve, je les envie, allez savoir…

– Tiens, parlons-en, des salons. Quand j’arrive sur un festival, non seulement je connais ou j’ai lu bon nombre des collègues présents, mais invariablement, je repars avec des livres qui me font envie, que je fais signer et – tenez-vous bien – que je lis ! Oui, sur les salons, j’aime à découvrir les auteurs que je ne connais pas. L’inverse se vérifie chaque fois qu’il me tombe un œil… Puis-je être un jour un auteur, si je suis avant tout un lecteur ? Là encore, vraie fausse question, relisez donc Écriture, de Stephen King…

– Enfin, je ne reposte presque jamais de recensions, articles ou chroniques sur mes livres. D’abord parce que je ne dois pas en avoir tant que ça, ensuite parce qu’elles échappent le plus souvent à mon radar, concentré que je suis sur le texte suivant, enfin parce que la blogosphère est définitivement un monde qui m’est étranger, avec ses rites, ses us et coutumes auxquels je ne comprends rien.

Pour résumer, je suis un vrai bonnet de nuit, chiant comme la mort. Pourtant, à bien y réfléchir, j’ai au moins une caractéristique de l’écrivain : je suis pompé par l’AGESSA, l’IRCEC et toutes ces joyeusetés pire que par des sangsues dans un gonzo zoophile.

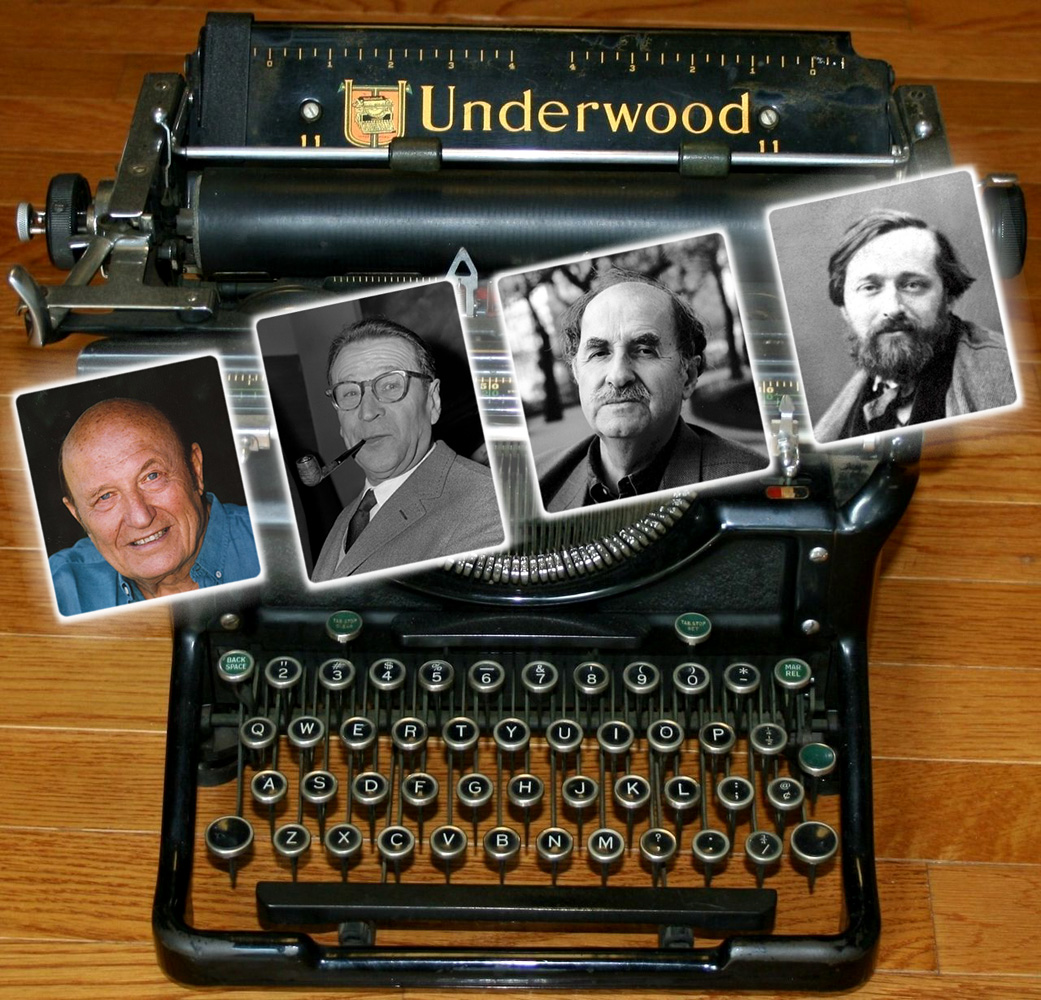

En réalité, je reste et demeure fasciné par les forçats de l’Underwood, les pisseurs de copie géniaux qu’étaient Frédéric Dard, Simenon, GJ Arnaud, Ponson du Terrail et tous ces graphomanes pour lesquels l’écriture était autant une drogue qu’une nécessité. Et je m’interroge souvent, s’ils étaient en activité de nos jours, sur le regard qu’ils porteraient sur le monde de l’édition, sur ses querelles Amazoniennes, ses jalousies et ses polémiques, et si mon maître absolu, Frédéric Dard, se serait fait chier la bite à administrer une page Facebook « Frédéric Dard Auteur Officiel ».

Le même Frédéric Dard qui se plaisait à se comparer à un pommier, dont le seul but était de produire des fruits. Peu importait qu’on en fît des tartes, qu’on les cuisinât en compote, ou qu’on les mangeât crues. Du moment où la pomme était cueillie, sa seule obsession était de produire la suivante, la précédente ne lui appartenant plus.

Sur ce questionnement d’une fausse humilité assumée, je vous laisse, je me suis engagé à rendre mon dernier texte à mon éditrice pour le 6 novembre, à 10 h 50.